.

.

PATXO UNZUETA

Semprún y las fosas de Katyn (y Garzón)

http://www.elpais.com/articulo/espana/Semprun/fosas/Katyn/Garzon/elpepiesp/20100415elpepinac_17/Tes

PATXO UNZUETA 15/04/2010

Jorge Semprún nació en Madrid en 1923, se exilió en Francia en 1939, formó parte de la Resistencia, estuvo preso en un campo de concentración nazi, luchó contra Franco en la clandestinidad, fue disidente antiestalinista y ministro de un Gobierno socialista en España. Además, Semprún es un gran escritor. En pocas personas la vida y ese oficio avanzan tan unidos: es a la vez autor y protagonista de gran parte de su obra. No es casual que así sea, pues su biografía es en sí misma novelesca.

Tres meses después de su liberación, el campo nazi de Buchenwald fue reabierto por los soviéticos

Una memoria compartida implica reconocimiento por la democracia de las víctimas de ambos bandos

Pero hay algo en esa biografía que no resulta exactamente novelesco, aunque sí admirable: Semprún ha estado en cada momento en el lugar en el que había que estar. No es difícil hallar personajes que, al contrario, se caracterizan por llegar siempre tarde, cuando el peligro ha pasado; personas que se sintieron sinceramente antifranquistas, pero sólo después de la muerte de Franco, o cinco minutos antes; combatientes de la Resistencia cuando la División Leclerc desfilaba ya por los Campos Elíseos; críticos con las dictaduras del Este europeo después de la caída del Muro.

No es necesario recordar que Semprún no aguardó a que la historia decidiera de qué lado estaba la razón, o al menos las mejores razones, para comprometerse con una causa que resultó la más humana, o la menos inhumana, de cada momento.

El lunes pasado estuvo en Buchenwald, el campo nazi en el que fue recluido a sus 19 años. En su discurso, cuyo contenido había adelantado en EL PAÍS una semana antes, consideró que Buchenwald es un lugar idóneo para hablar de Europa (de la tragedia de la Europa del siglo XX), pues tan sólo tres meses después de ser liberado por los aliados fue reabierto por los soviéticos que ocupaban esa zona de Alemania. Y añadió, teniendo a la vista la chimenea del crematorio nazi y el bosque plantado por las autoridades de la RDA para ocultar las fosas comunes en las que enterraron a miles de presos del campo, que sólo tras la caída del Muro pudo Buchenwald "asumir sus dos memorias, su doble pasado" nazi y estalinista.

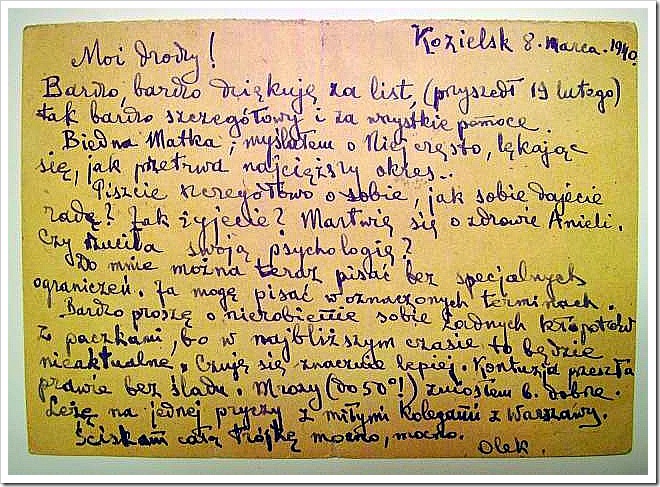

Cuando escribió el artículo ignoraba que dos días antes de leerlo en Buchenwald se produciría el accidente aéreo en el que perecieron el presidente y gran parte de la cúpula del Estado polaco, que se dirigían precisamente a rendir homenaje a las víctimas de la matanza de Katyn, un bosque próximo a la ciudad rusa de Smolensk en el que fueron asesinados en 1940 por los soviéticos miles de soldados y gran parte de la élite dirigente polaca. Ese nombre ha quedado unido para siempre a la infamia, además, porque durante decenios los soviéticos aseguraron que la matanza la habían perpetrado los nazis.

Las dos memorias. El mismo día en que Semprún leía su discurso en Buchenwald, se publicaba en La Vanguardia un memorable artículo en el que Antoni Puigvert reseñaba un libro de Miquel Mir y Mariano Santamaría sobre la violencia anticlerical en la Cataluña republicana de 1936, cuyas atrocidades no difieren mucho, dice Puigvert, de las que sufrieron los republicanos asesinados con extrema impiedad por patrullas falangistas en la zona ocupada por Franco. El argumento de que no es comparable una violencia con la otra, aduciendo que la de los franquistas fue sistemática mientras la otra era obra de incontrolados y fruto de la justa ira popular, o porque no es equiparable el número de víctimas de un lado y otro, pesa poco para cada memoria humana particular, a la que la estadística difícilmente aporta consuelo.

Las víctimas del lado franquista ya tuvieron su reconocimiento en los 40 años posteriores, se alega también. Pero de lo que se trata es de la asunción de las dos memorias; el reconocimiento por la España democrática de todas las víctimas injustamente asesinadas en ambos bandos es condición para fundar una memoria compartida. Pareció así establecido hasta hace poco, pero la herida ha vuelto a sangrar y el tema está ahora más candente que nunca por el inminente juicio al juez Garzón.

Paul Watzlawik teorizó hace años sobre lo que llamó ultrasoluciones: la fórmula infalible para convertir un problema en irresoluble es buscarle una solución tan extrema que provoque el caos. Garzón buscó una solución exagerada para atender al amparo solicitado por familiares de víctimas del franquismo que querían inhumar a sus deudos, y, queriendo justificar su competencia como juez penal en el caso, tomó iniciativas cada vez más radicales, incluyendo una reinterpretación de la Ley de Amnistía de 1977 como equivalente a las de punto final del Cono Sur. Con efectos fuera del marco judicial, tan delirantes como el surgimiento de voces que reclaman la derogación de la Amnistía de 1977 con el argumento de que fue un autoindulto franquista. O el deslizamiento desde la deslegitimación de la Transición, por haber permitido gobernar a los herederos del franquismo, a la del Estado democrático.

Al aceptar a trámite las querellas por prevaricación, el magistrado Varela también optó por la vía de la ultrasolución. La prevaricación no sólo es un delito gravísimo; también lo son, al margen de cuál sea la sentencia, las consecuencias del enjuiciamiento mismo, que implica la suspensión cautelar del magistrado (y el cuestionamiento de su autoridad moral). Los argumentos para dar vía libre al procedimiento contra Garzón (lo afirmado en la querella "no es algo que pueda considerarse ab inicio ajeno al tipo penal de la prevaricación, al menos como hipótesis", etc.) podrían ser empleados por querellantes audaces contra Varela, como ya han anunciado dos asociaciones de memoria. Seguramente hay muchas personas contrarias a las iniciativas de Garzón, pero más contrarias a que por ellas se le inhabilite. Lo cual tal vez explique en parte esta ola aparentemente imparable que nos anega.

—o—

NOTA DEL BLOGGER: Magnífico artículo de Patxo Unzueta que, partiendo de la figura de Jorge Semprún, su discurso por Buchenwald, y lo sucedido antes y ahora en Katyn, engarza justamente tanto pasado y tanto presente con vocación de futuro.

El siglo XX se caracteriza por no haber dejado nada absolutamente resuelto, lo cual constituye la peor herencia con la que ha podido empezar el actual XXI porque, lejos de dilucidarse las diferencias perfectamente equiparables, éstas parecen ser avivadas continuamente por gente que verdaderamente no adivino —o no quiero imaginar— adónde quieren conducir el futuro —si ellos mismos son capaces de detenerse a pensar en sus propios actos... Hay en todo una radicalización extrema soterrada y sometida a un eufemismo semántico e hipócrita que no sé cuál de las dos cosas infunde más temor.

Creo que siempre es mejor utilizar el plomo en los pies (andarse con pies de plomo) antes de destinarlo a metralla y a hondas modernas y sofisticadas. Lamentablemente me parece que la mayor parte de la gente no piensa así y, repito, si es que en verdad piensan.

-o-

Las partes subrayadas y puestas en negrita por mí en el texto de Patxo Unzueta, son puntos de contacto que distingo en relación a la situación cubana, dirigidas sobre todo a aquellos que consideran nuestro país de origen como gran ombligo universal (que no viene a ser más que otra de las “taras pequeño-comunistas” que La Revolución nos ha legado).

David Lago

Los jemeres rojos, el genocidio, el exterminio, el paripé de los tribunales internacionales y un atajo de viejecitos asiáticos que ante el mundo se ríen de sus crímenes.

Los jemeres rojos, el genocidio, el exterminio, el paripé de los tribunales internacionales y un atajo de viejecitos asiáticos que ante el mundo se ríen de sus crímenes.