.

.

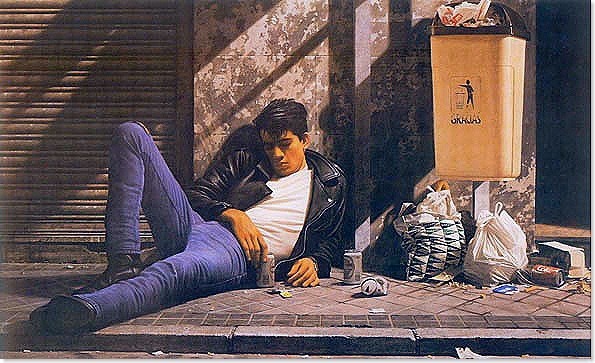

(Para David Lago).

A través de la ventana, inmóvil, desde su lecho veía recortarse el mundo. Porque el mundo era, sin dudas, este recorte colocado frente a sus ojos con algún propósito. Podía tratarse incluso, estaba dispuesto a admitir: de una fotografía —siempre la misma— ocasionalmente animada por el movimiento de las hojas en los árboles, el fulgor que arrancaban al follaje unos instantes los rayos del sol, o el paso de algún automóvil sobre la vía de asfalto antes de que el paisaje volviera a su absoluto inmovilismo. ¡Una instantánea! No habían dudas. Una o varias. La sucesión de un mismo fotograma conseguía la ocasional impresión de movimiento —se dijo—. En modo alguno, la contemplación le evocaba, tal y cual esperaba su madre que sucediera, la de aquel otro paisaje antes buscado instintivamente por él cada mañana al levantarse; aguardado desde la orilla del último sueño, aquél que había de lanzarlo a un nuevo día, a una nueva jornada, palabra en la que hallaba él repercusiones demasiado próximas a todas las quemazones que uno podía anticipar con absoluto realismo. Aquel árbol que a través de la ventana de su cuarto re-descubrían los ojos cada día, no por nada tenía también —se le antojaba entonces— nombre de incendio, de llamarada: «Flamboyán», y el aspecto de una inmensa hoguera cuyo fuego benigno ardiera siempre sin apagarse, y cuyo calor era como una sombra fresca en medio de la conflagración del verano más ardiente. Siempre había oído decir él que a un fuego se antepone otro fuego que lo detenga y absorba. No otra cosa había sido su árbol en las mañanas, al abrir de par en par las ventanas de su dormitorio en el segundo piso, cual nido allí calentándose y refrescándose a un mismo tiempo, a la sombra del árbol; pendiente del susurro del viento entre sus ramas, y del parloteo de los pájaros de diferente plumaje. Pero ahora, ahora ya todo aquello era pasado. Se aferró a la contemplación del recorte brillante como una pantalla de televisor, cuyo parpadeo lo atraía, sólo porque la habitación le resultaba ya demasiado conocida, y además, tendría el resto del tiempo para observarla. Prolongaba de este modo una sensación de reposo, de bienestar casi, cuya duración podía ser importante por alguna causa o por ninguna. En eso estaba cuando la enfermera se acercó al lecho, allegándole la dosis de pastillas que le correspondía tomar a esta hora, y con una sonrisa que se proponía no ser triste le indicó lo obvio: te tocan.

Había estado fuera toda la semana, desempeñando aquellas tareas productivas, que no lo eran en modo alguno —voluntarias, aunque fueran obligatorias— cuya finalidad consistía más que de producir cualquier cosa, de agotar a todos y cada uno en un constante ajetreo ineludible, y al regresar a casa, la tarde del domingo, se distrajo de tal manera que al saltar del camión que lo devolvía a su espacio, no acertó a ver nada de aquellas cosas que aguardaban por él para ser vistas. Cierto que el flamboyán quedaba al fondo de la casa, al otro lado, y había sido colocado allí indudablemente sólo para ser contemplado desde la ventana de su cuarto, abierta de par en par. Parecía inamovible, es decir, firme, y estable como pocas cosas debían ser. Había crecido año tras año hasta alcanzar las dimensiones de su espacio llenándolo de pequeños sobresaltos como de agua recogida en un cuenco de umbroso continente. Si al llegar uno se fijaba, podía darse cuenta de inmediato de que dos de los árboles que antes crecían junto a la vía, habían sido cortados de raíz. En su lugar se alzaba ahora una enorme pancarta. Pero la precipitación y la fatiga conque llegaba impidieron que él lo notara, y aquél que realmente importaba no estaba a la vista para ser notado al llegar a la casa, sino que aguardaba —debía aguardar como tantas otras veces, como siempre— con una impaciente melodía de trinos, a que se abrieran de par en par las ventanas de la habitación, lo mismo que si pudiera tratarse de una cajita de música colocada allí, a su alcance. Una caja de música en cuya maravilla le fuera consentido penetrar a él como penetra la abeja en la oquedad del panal con un vuelo estático.

—Una más. —Dijo la enfermera. Se veía por la expresión que hubiera querido tomar los medicamentos en su lugar, bien se tratara de hacerle más fácil la tarea, de simple simpatía hacia él, bien porque ella misma estuviera consciente de necesitar alguna pastilla que la aliviara de su propia tristeza—. Ya verás como muy pronto te sientes mejor. En cuánto este coctel empiece a surtir su efecto te vas de vuelta a tu casa.

Él no hubiera querido volver nunca más —se dijo, con una determinación impensable, insensata— ahora que el árbol no estaba. Por más extraño que la idea pudiera resultar a otros tal vez, la casa ya no era la misma sin el árbol de fuego cuyo crepitar en silencio consumía el ascua exasperante del mediodía como un agujero negro, metódico en su contrafuror de sombras. A medida que faltaban los árboles, desaparecidos en circunstancias si no misteriosas al menos muchas veces inexplicables, parecía como si el flamboyán del fondo se instalara cada día un poco más en su sitio, tentando con las ramas un espacio propicio que le sirviera de contrapeso y equilibrio. La circunstancia de hallarse al interior de la cerca que rodeaba la casa, si bien junto a la acera, había conseguido preservarlo hasta ahora de azotes innumerables. Incluso cuando el último huracán hubo desarbolado un sinnúmero de sus pares a un lado y otro de la calle, y otros habían sido cortados con el pretexto de evitar los daños que aquel podía ocasionar a las viviendas, el flamboyán había resistido a pie firme la arremetida de vientos y lluvias incesantes, apenas recostado un poco al apoyo natural que le ofrecía el alto muro de la tapia.

—No debes dejar de tomar nunca, todos tus medicamentos —dijo la mujer. Parecía que hablaba con él, pero seguramente hablaba para sí misma, se dijo. Ella parecía necesitarlos igualmente, tal vez incluso más que él a quien le habían sido prescritos. No debes dejar de tomar nunca, todos tus medicamentos —repitió él para sí, repasando mentalmente la extrañeza o peculiaridad de aquella frase: no debes dejar de tomar nunca, todos tus medicamentos. Volvió sobre las palabras deber, nunca y todos con particular fascinación. No habría podido explicarse, mucho menos explicar de qué se trataba exactamente, pero aquellas palabras ejercían una suerte de seducción extraña —extrañada— sobre él. Un como goteo de cera tibia, alcanforada, sobre su rostro, que lo iba moldeando y confinándolo a un espacio en el que no conseguía moverse. A esto podría acaso haberse llamado reposo, quietud, inmovilidad, nombres que tenían que ver con el efecto que sobre él obraban las medicinas, pero no paz. No sentía paz alguna en su espíritu.

Él no había estado allí para impedirlo. Suponía que de hallarse no habría podido fuerza alguna en el mundo detenerlo, interponerse entre él y los designios de aquellos que tenían como finalidad suprimir el árbol. No había estado tampoco siquiera para despedirse de él. No habría podido resistirlo, seguramente, pero de todos modos le hubiera gustado estar presente, habría sido su deber hallarse allí, acaso ser talado lo mismo, desmembrado y arrollado luego para no estar obligado ahora, al levantarse, a contemplar la presencia obstinada del árbol como desdoblado en un negativo persistente en medio del resplandor de la mañana, antes de que la presencia sustituta del enorme cartel al lado opuesto de la acera se instalara como otro árbol, muerto ya al nacer, con su monólogo ajeno al gorjeo de los pájaros que a veces todavía venían en busca de su otrora morada y revoloteaban un vuelo errático y desconcertado antes de emprender la fuga hacia otras ramas distantes, aún posibles. Las palabras todas de aquella frase fulgurante, que resplandecía al sol y lo obligaba a cerrar los ojos, lo golpeaban asimismo en medio de la frente como pedradas que aguardaban el instante de abrir la ventana de su cuarto para bombardearlo: futuro, luminoso, humanidad, socialismo. Instintivamente cerraba entonces la ventana para protegerse, para guarecerse de la pedrea y del efecto cegador del sol sobre la valla. Una sensación de abandono, de pérdida, de inesperado naufragio lo asaltaba de hora en hora, de día en día sin que supiera bien de qué se trataba, sin que pudiera hacer algo —hacer nada— para impedirlo.

—Tú estás deprimido, niño —le dijo su mejor amiga—. Tienes que salir de ese hueco en el que has caído. Total, si se tratara de otra cosa, bien que lo entendería, pero por causa de un árbol más o un árbol menos… ¡Qué va! Tú estás muy mal de la cabeza.

Así era, en efecto, ni más ni menos. Por un árbol. Por causa de un árbol más, derribado, talado, borrado al paisaje con tal de hacer lugar a otro objeto, o sin objeto alguno, simplemente porque cortar un árbol resulta empleo fácil y de efecto inmediato. Había en la desolación provocada por la caída o desaparición de un árbol algo de satisfacción inexplicable, como si se tratara de barrer el suelo y dejar limpio de obstáculos el camino.

—Muerto el perro se acabó la rabia —se decía entonces, como si la rabia radicara en el árbol, en la sombra ubicua de sus hojas y ramas; en la alegría de sus flores; en la promesa indudable de sus nuevos brotes—. Hay que erradicar todos los focos posibles de mosquitos.

La posibilidad radicaba en el árbol, ciertamente, pero se equivocaba intencionalmente su carácter; se desvirtuaba la naturaleza benigna y útil de la misma. Se le adjudicaba un cariz contrario, perjudicial, altamente nocivo, o cuando menos prescindible. La tapia a cuyo abrigo creció hasta superarla en altura le había servido inicialmente de protección, y de apoyo más tarde. Guarecido a su amparo había terminado por guarecerla con su sombra vasta y opulenta. Cuando hubo necesidad de disponer de una parada en el recorrido que hacían las dos rutas de autobuses a lo largo de la calle, casi sin pensarlo se dispuso que aquélla se instalara a la sombra generosa del flamboyán magnífico. Había sido una decisión sabia. Y de repente, luego, alguien había dado en objetarle ramas, sombra, hojas, volumen, cuerpo, prestancia, y ordenado recortar todas aquellas cosas para conformar un ente. El árbol resistió con su plétora de nuevas ramas, seguro del apoyo que le ofrecía la tapia, y alzó un puñado de flores más altas y vistosas sobre la acera. Para que no pudieran culparlo de desencajar el piso hundió más sus raíces en la tierra y la halló acogedora, presta a compartir su riqueza. El árbol pudo verse a sí mismo, sujeto allí entre esos dos espacios complementarios que lo acunaban; observar su gozosa simetría de cielos: uno arriba y otro abajo; el uno hecho de aire y luz, con nubes y ocasionales centellas, el otro con su densidad rumorosa y húmeda, y un oscuro palpitar de estrellas negras, delirantes de oscuridad. Tal vez tuviera entonces también alguna revelación que le apuntara al porvenir. En suspensión, entre el cielo y la tierra, o más precisamente entre el cielo de arriba y el de abajo; el que abrazaba sus raíces y el que envolvía sus ramas, tal vez sintió la premonición de su muerte y comprendió cabalmente la razón de su vida. Mientras que el cielo de aire y luz guardaba ahora como una memoria imborrable el fantasma de su fronda, casi como si se tratara de lo mismo transparentado en espíritu sutil, el cielo mineral de abajo preservaría su huella fósil circundándola de misterios no menos sutiles que su espíritu a la luz de arriba.

Tal vez también él tuviera aquella revelación. La presunción a la que se aferró al comienzo, de que su árbol —eso, sí, su árbol— desdoblado, multiplicado, desencarnado y vivo, se refugiaba en los confines seguros de aquellos territorios mágicos, y deseó con fuerza viva —intensa— descabellada, hundirse en la posibilidad de un encuentro con su árbol más remoto, el menos accesible: aquél cuyo pasado aún era tangible con sólo escarbar sin descanso.

—Tú estás verdaderamente mal de la cabeza —le dijeron entonces—. ¿Deprimirse así por un árbol?

Semejantes palabras buscaban seguramente consolarlo. No podía ser de otro modo, aunque pareciera extraño. (Terapia de shock). Sonaban las alarmas a su alrededor para que todas las defensas entraran en movi-miento con oportunidad y eficacia, especialmente las que él mismo debía movilizar.

¡Un árbol! ¡Un árbol! ¿Qué poder insólito, inconcebible conceder a un árbol para que de este modo cayera con su muerte sobre la vida?

—Debes estar chiflado.

¡Chiflarse así por un árbol!

Cuando las evidencias pesaron lo suyo, incontestables, los pocos amigos —los mismos— renunciaron a enjuiciarlo como habían hecho hasta entonces, atribuyéndole lapsos de juicio. Ahora venían a verle aunque no consintieran visitas; acompañaban a su madre o aguardaban por ella a la salida del hospital, y con ella le hacían llegar saludos, cartitas camufladas, versos, una foto, precarias manifestaciones de su preocupación por él, y de su solidaridad. Tal vez de su comprensión, porque seguir queriéndolo ahora debía significar comprender, aunque fuera sin entender del todo.

—Cuando vuelvas a la casa —le decían—. Cuando te den de alta…

También le insistía en ello la enfermera.

—Seguro que muy pronto…

Sin concebirlo, se fue acostumbrando a aquella voz, que era una no-voz cualquiera, sin relieves propios, sin aristas; a esperar su charla insulsa, sus palabras iguales:

—No debes dejar de tomar nunca todas tus medicinas.

Por eso la echó en falta cuando dejó de venir un día tras otro, de repente. Lo mismo que su árbol había desaparecido sin explicaciones. ¡Como su árbol! Al principio se resistió a la comparación. Un abismo mediaba entre ellos indudablemente. Sin poder explicarlo —explicárselo— lo comprendía, y sin embargo…

—Tómate las pastillas —le indicó hacer la nueva, pese a que él no hubiera dado muestras de resistirse a aquello, sin responder a su interrogante.

La voz cansina de la que ahora no estaba seguía acompañándolo. Como su árbol, también ella estaba y no estaba. Pero era la suya una presencia dolorosa, fantasmal.

—Averigua qué ha sido de ella —le rogó a su madre—. Temo que algo le haya sucedido.

Un amigo consiguió averiguar algo por intermedio de un conocido suyo que trabajaba en el lugar.

—Ha tomado su descanso —le explicó la madre—. Parece ser que le tocaba hacía tiempo...

—Sí —pensó él—. Andaba muy triste. La tristeza acaba por pegarse como una lapa.

Cuando lo dejaron volver a casa aún la recordó algún tiempo. Luego terminó olvidándola. Asimismo se le fue olvidando su árbol, el árbol. Era preciso que así sucediese. Los amigos no perdían ocasión de recordárselo con sutilezas o sin ellas. A veces, un golpe de viento imprevisto traía hasta él a través de la ventana, el susurro de unas ramas o un olor a resina inexplicables, lo mismo que si un ánima que volviera del más allá lo rondara un instante de su eternidad para consolarlo de penas que él ni siquiera sospechaba. Entonces iba hasta la ventana no para asomarse a ella como solía, sino para cerrarla de un golpe que sonaba definitivo como un portazo. La rutina de los días, sólo interrumpida por las tareas de choque, los sábados combativos y los domingos rojos, que también venían a formar parte del repertorio de circunstancias previsto, volvió a absorberlo y, en cierto modo, a ofrecerle certezas que tal vez ahora fueran más necesarias. Pero también alrededor suyo se sucedían los intentos de escamotear a la rutina obligada sus fueros incuestionables, y estos eran coronados a ratos por el éxito: La celebración de un cumpleaños; un motivito cualquiera —el empleo del diminutivo era exacto— hacían posible cosas: emociones, encuentros, sentimientos, alegrías pospuestos, relega-dos, dejados de la mano.

La había olvidado ya del todo cuando volvieron a encontrarse. En un primer momento, ella no consiguió reconocerlo. ¡Tanto había cambiado él, o ella, o quizás ambos!

—Enrique… —balbuceó él, convencido de que no hacía falta decir más— Enrique Beltrán. ¿Te acuerdas de mí?

—¡Ah! Ya. Veo que se conocen —dijo, sin más ceremonias, la amiga que los presentaba—. Este mundo es así de pequeño. Todo el mundo se conoce.

Le pareció que ésta lo decía con un aire decepcionado, mientras se alejaba de ellos.

La enfermera había engordado. No es que estuviera precisamente gorda, sino eso, más repuesta.

Ahora trabajaba en la taquilla de un cine.

—No creas, que no me fue fácil cambiar de trabajo. Tú sabes. ¡Como soy enfermera!

—Verás muchas películas.

—Aprovecho el tiempo muerto que tengo entre las manos para leer. Es lo que más me gusta hacer.

A partir de esta vez coincidieron nuevamente, en varias ocasiones y circunstancias, como si en algún lugar estuviera escrito que así sucediera.

—¡Vaya! Tú por aquí…

—¡Qué pequeño es el mundo!

Eran algunas de las frases que podían cruzarse.

Para el día que cumplía veintidós años, y habiéndole invitado sus amigos a un motivito organizado en su honor, le sorprendieron estos con una verdadera fiesta de cumpleaños incluidos los bocaditos y un pastel conseguido Dios sabe de qué modo.

—Enrique, quiero presentarte a Sergio.

—Mucho gusto.

—Me han dicho que eres escritor.

Sergio era obviamente el novio. Ambos parecían felices y no dejaban de sonreír, como si mediara entre su felicidad y la sonrisa constante un flujo que ninguno osara interrumpir por causa de un temor supersticioso.

—Te he traído un regalito.

En un primer momento se sintió sorprendido, molesto incluso con la idea y enseguida, desconcertado ante la contemplación de la maceta en cuyo centro esplendía un pequeño brote con apenas dos hojas:

—Es un flamboyán —se apresuró a decir ella, que observaba su confusión—. Puedes ponerlo cerca de una ventana, donde le dé el sol. Es mi árbol favorito. Cuando florece parece un incendio. Pero no te preocupes, que ni quema ni se propaga. El agua es su alimento.

© Rolando H. Morelli

NOTA DEL BLOGGER: Qué casualidad, Rolando. No creo haberte dicho nunca que mi amante de Cuba se llamaba Sergio. Y sé que tú no le conociste. Estas trans- ferencias telepáticas siempre me resultan inquietantes.

![a_happy_valentine_day[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqrvODR4w5zRMckI-bkrqWehQsjkqSn2UmjHtnI4xmH1DA7_9w3h0Kx7WPpvtseTshMRY4b-Mmnx6jZGweofs7Q_iplyuxdt8YdXsU09uoZ0V0k1hLfScZSeRlmS9FFtFfp4l7cracT5Q/?imgmax=800)